이 불타는 절정의 가을에 나는 대체 지금 무엇을 하고 있는가? 온 산과 계곡이 저리 곱게 물들어 마지막 '퍼포먼스'를 공연하고 있는데 예매표 한 장 구하지 못 하고 망연자실 극장 포스터만 부러운 듯 바라보는 내 꼴이 참으로 한심스럽다.

내 안의 가을은 진작 찾아와 해묵은 책갈피 사이에 떨어진 커피 자국처럼 각인을 했음에도 일상에 바쁘다는 이유로 애써 외면하였다가 문득 소스라치게 놀라지 않을 수 없는 火神들의 폭죽과 팡파래에 전신이 전율하고 감전된 듯 피가 타는 냄새가 난다.

살아생전 100번도 맞이하지 못하는 저 가을이 내 곁을 지나가며 비명을 지른다. 이미, 아니 진작 퇴색해버린 내 나이를 비웃기라도 하듯 저 많은 생명들이 비명을 지르면서 반전에 반전을 거듭하는 연극의 한 장면처럼 긴장의 끈을 놓아주지 않는다.

눈을 뗄래야 뗄 수 없는 절정의 아름다움이 지천에 깔렸는데도 애써 외면하고 종일을 컴퓨터 작업에만 몰두하고 있는 나는 사람도 아니다. 아니, 사람이기를 일찍 포기했는지도 모른다.

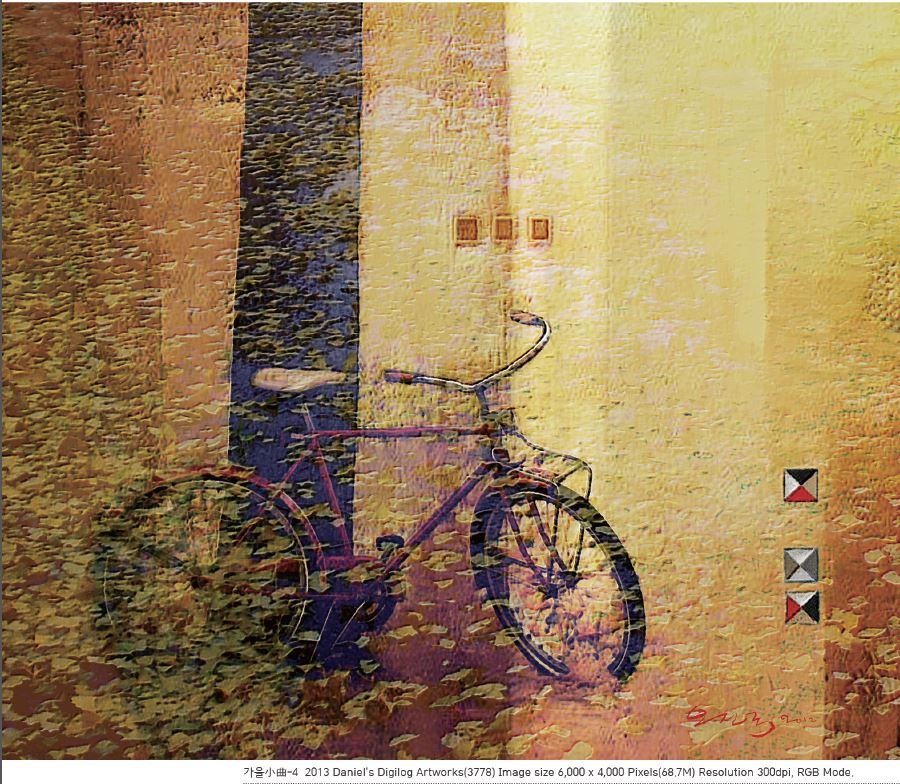

바로 그 사람도 아닌 사람이 다음 달 초에 나올 <아름다운 댓글문화> 4집의 마지막 디자인 편집을 하면서 잠시 짬을 내어 화폭에서나마 가을을 혼자 만끽하였다. 심술이 잔뜩 나서 '그래 내 못 볼 가을이면 다 타버려라'하면서......(작품노트 중에서)

참 좋은 계절인 가을도 이제 그 절정을 눈앞에 두고 있다. 붉게 타는 단풍들도 남은 한 달에 눈이 부시게 우리들을 시선을 현혹할 것이고 가로등 밑에 구르는 낙엽의 윤무도 곧 가슴을 쓸어내리고 만나게 될 10월 초순이다.

누구에겐 가 편지를 쓰고, 차 한 잔의 향기와 더불어 들려오는 감미로운 '지고이네르바이젠'의 선율이 더없이 애잔한 시간...... 그런 물기 젖은 가슴을 덮어줄 담요 같은 그림을 그려보고 싶었다.

그래서 낙엽 이전에 억새풀 밭의 갈대는 언제나 그런 가을의 서정을 상징하는 대상으로 꾹꾹 눌러왔던 그리움을 오선지 위의 악보처럼 날려 보내기에 얼마나 시의적절한 것이던가? 누군가 댓글에서 '가을이 풍경은 가만히 두어도 그 자체가 詩다'라고 했다.

가을은 아무래도 꽃보다는 탐스런 과일이 어울리는 계절이다. 이글거리는 태양의 情念들이 여름 내내 대지를 껴안고 임신시켜 태어난 탐스런 아이들이 있기에 더욱 빛나는 가을이다. 군데군데 벽에는 火傷으로 얼룩져 있지만 이 또한 짙은 애무의 흔적이라 정겹다.

이렇게 가을은 조용하면서도 은밀하게 다가와 우리에게 사랑 이야기를 전하고 있는 듯하다.

저작권자 © 데일리팝 무단전재 및 재배포 금지